インストール方法は下記のサイトを参考にインストールしました。 Atlassian Confluence インストール ガイド (Linux OS)

インストール完了後にConfluenceのセットアップウィザードみたいなのがあるのですが、

その辺はこちらでも書いておこうと思います。

インストールしたConfluenceのバージョンは若干古めのやつ(5.6.6)を使っています。(会社で利用しているバージョンと同じバージョンにするため)

まず、事前にAtlassianのアカウントを作成する必要があります。

https://id.atlassian.com/signup

上記サイトにアクセスして、アカウントを作成しておきます。

下記のURLにアクセスして、Confluenceのセットアップ画面にいきます。

http://VMのIP:8090/画面右上の日本語をクリックして、表示を日本語に変換

トライアル版の使用を始めるをクリック

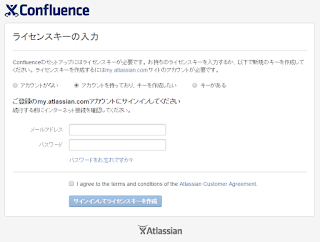

ライセンスキーの入力画面で、アカウントを持っており、キーを作成したいをチェック

先ほど作成したAtlassianのログイン情報を入力して、「I agree to ~」にチェックして、「サインインしてライセンスキーを作成」ボタンをクリック

クリック後に非常に時間が掛かった・・・。1時間位は放置しておく位の気持ちで挑んだ方がいいのかもしれない。

Manage users~ボタンをクリック(何故かここからは英語になってしまう・・・)

最初にシステム管理者のアカウントを作成するための情報を入力する。

初期設定完了。「Start using Confluence」をクリックしてウェルカムページへ遷移

以上でとりあえずConfluenceが利用出来る状態になる。 Confluence自体のインストール手順が書かれているサイトの一番下にインストール後の設定という項目があるので、 こちらも合わせてやっておくと良いかもしれません。 色々と試してみたいと思います。